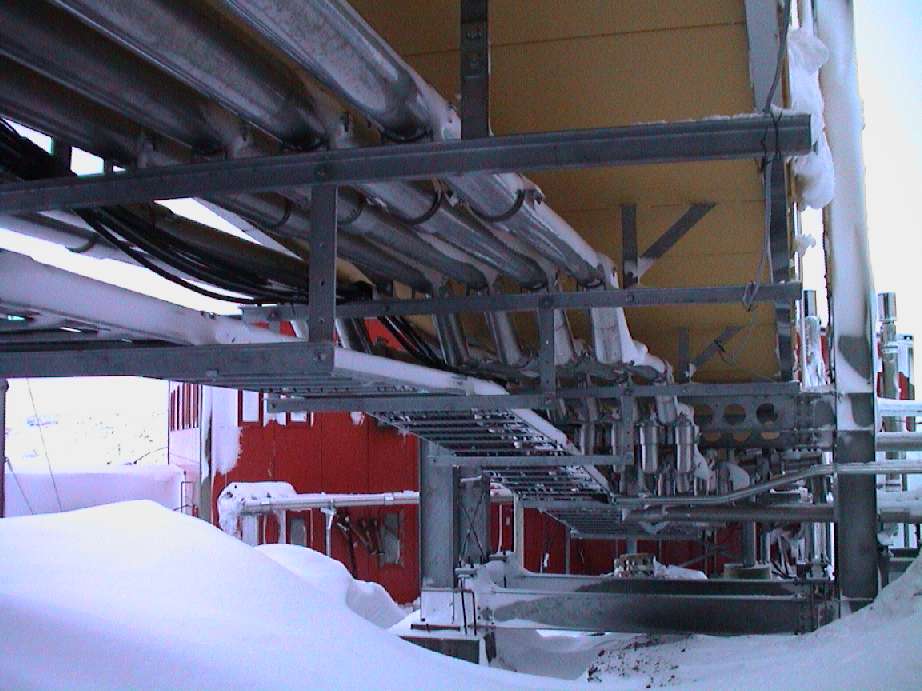

交換し終わった冷却機。(曲がったダクトがついたもの)かなり大きい

41次南極地域観測隊の私たち越冬隊は、1999年12月20日に昭和基地入りしてからの一カ月あまりは基地建設に従事した。南極では12月から1月末までが真夏で、最も暖かい。この季節にしか基地の補修や増改築、大型観測装置の組み立ては行えない。これらの作業は毎年新しく到着した観測隊、特に越冬隊の重要な任務だった。

単純な肉体労働とたかをくくっていたが、やはりここは南極。作業初日からカチンカチンの氷の大地を耕す羽目になった。

作業は主に夏隊、越冬隊の設営系の隊員が監督となり、越冬隊の観測系隊員が作業員として配置される格好で進められた。観測隊員は夏隊、越冬隊とも、南極の自然や生物、物理現象などを調査観測する「観測系」と、これをサポートし、基地の維持管理をする「設営系」の大きく二つのグループに分かれている。

私の最初の任務は、基地の発電機の冷却装置を新しいものに交換することだった。設営系の林原隊員のもと、観測系の猪原隊員、岩田隊員、そして私の四人で作業に当たった。

昭和基地周辺の幹線道路や建物の間の通り道は除雪されているが、それ以外のところは、真夏というのに厚い残雪に囲まれていた。一部は五mを越える雪で屋根まで埋まっていた。冷却装置は、発電機がある建物の屋外に設置されていた。底が一・五m四方、高さ三mほどの巨大な機械で、五分の一ほどは氷の中に埋まっていた。装置の交換にはまず、この氷の層を取り除かなければならず、つるはしと電動ハンマーを使って氷を削る作業が始まった。四人掛かりでも、固い氷を削るのは簡単でない。とても一日で終わる仕事ではなく、翌日もひたすら氷を削った。結局、新しい冷却装置を稼動させるまでに一週間以上も要した。

この他に風呂や上水道の配管も行った。水道管は直径20cmを超える金属製で、これを頭上に持ち上げてボルト止めをした。吹きっさらしの中、頭上の細かい作業が何日も続き、一週間を越えるころには手先の筋肉疲労はピークに達し、食事の時に何度もはしを落とした。

一方、同じ41次隊でも、前次隊の40次の越冬隊とともに帰国する短期滞在の夏隊はすぐに、野外で観測業務を展開した。年末、年始はちょうどペンギンの繁殖期。雪解け水を頼って、コケや藻類が芽吹くにぎやかな季節だった。生物隊員の多くは沿岸域に出かけた。野外で泊まり込みながら観測している夏隊と、私たち昭和基地組とは、毎夜、定時に無線交信が行われた。野外調査に出てた経験のある隊員は「一、二日目の夜はメンバー同士の身の上話で暇がつぶれるが、それ以上の日数になると定時交信が最大の楽しみになるんだ」と笑った。

調査に出る度に猛吹雪(ブリザード)に遭い、足止めをくらう「ブリの帝王」こと測地担当の筒井隊員はある日、また調査先で猛吹雪にさいなまれた。が、悪天にすっかり慣れっこの彼は、通信もお気楽で豪快。「本日は大風のため野外作業はやめ、風通しの良いワンルームマンション(吹雪くテントのこと)の片付けを行った―」。

夏隊はグループに分かれて各種の観測をしているので、夏隊のグループ同士でも交信する。沿岸で生物調査をしていた大谷隊員は、海水調査のために、氷が割れて海が見えるのを観測船「しらせ」で待機していた島崎隊員にこう連絡した。「天道よしみ来ず、いまだ大月みやこ―」。

なんのことはない、天道よしみの曲「珍島物語」に出てくる「海が割れるのよ」という歌詞と、大月みやこの曲「白い海峡」を引っ掛けて、まだ海が現れないことを知らせているのだという。私の南極での活動は、こんな感じで、個性的でユニークな仲間に囲まれ、どうにか走り出した。

夏隊は既に3月27日、40次越冬隊とともに日本に帰国している。現在、昭和基地にいるのは私たち41次越冬隊の40人のみだ。(2000年5月時点での文章)越冬隊員は夏隊員以上にユニークな隊員がそろっている。わいわいとなりながらも、日夜、観測業務が続いている。